ブログ

-

虫の文化史 ⑨(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

薬になる?虫 コダマ虫太郎 民間療法の歴史 「薬になると考えられてきた虫」について。民間療法の中にはかなり怪しいものもあります。また逆に、あとになって科学的に裏付けられるものも少なくありません。実用化に向けて研究中の虫もあります。 「真田虫... -

虫の文化史 ⑧(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

虫と文学 コダマ虫太郎 虫を題材や題名にした文学。 「虱(しらみ)」 芥川龍之介の短編小説に「虱(しらみ)」があります。長州征伐に向かう船の中で起きた「シラミ論争」の話です。 シラミの効用について、森という男は「生きたまま集めて衣服の中に入れ... -

虫の文化史 ⑦(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

虫にかかわる言葉(後編) コダマ虫太郎 「蟷螂(とうろう)の斧(おの)を以って隆車に向かう」 これは真面目な格言です。蟷螂(とうろう)とはカマキリのこと。 隆車(りゅうしゃ)とは大きな車、あるいは皇帝が乗る車です。「カマキリが、鎌で、皇帝の... -

虫の文化史 ⑥(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

虫にかかわる言葉(前編) コダマ虫太郎 虫を題材にした言葉や格言は随所に見られますが、難しくてもちょっと使えるものを選んでみましょう。 「獅子身中の虫」 「獅子身中の虫」は、時代劇などで使われます。悪い奴的な意味はわかりますが、正確にはどう... -

虫の文化史 ⑤(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

ムシを食べよう コダマ虫太郎 食虫の勧め 虫には食べると美味しいものが沢山あります。世界中で食されていることがこれを証明してます。しかし、残念なことに、小型過ぎることが災いして、食べにくい、調理が大変、安定的な供給が難しい、そして何より姿が... -

虫の文化史 ④(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

虫退治と名刀 コダマ虫太郎 名刀「膝丸」(ひざまる) 源 頼光(らいこう)さんが土蜘蛛を切った、名刀「膝丸」のことが気になります。この面白い刀名の由来は、「罪人の首を切ったら、膝まで切れた」からと伝えられます。 この刀は、「源氏一族の守り刀」... -

虫の文化史 ③(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

虫退治の話 コダマ虫太郎 「土蜘蛛」退治 源 頼光(らいこう) 虫退治の話で有名なのは、源 頼光(よりみつ)の「土蜘蛛」という話です。このお話は「源平盛衰記(じょうすいき)」に詳しく書かれていています。 主人公の源 頼光は、「御伽草子」や「今昔... -

虫の文化史 ②(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―

本の虫」という本 コダマ虫太郎 スチーブン・ヤング著「本の虫」の紹介です。 「本の虫の発見」 「本の虫」は、2001年、ルーマニアで、研究所の配線工事中に、電気技師によって、電子顕微鏡で発見されます。本の活字の、アルファベットの「Q」のベロのとこ... -

虫の文化史 ①(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化― 改めて「虫の定義」

「虫の文化史」を著すにあたり、引用の多くを、荒俣 宏 著、「世界大博物図鑑」(全七巻)に依りました。 世界的な博物学者である同氏に、敬意と辞意を表します。 古今東西の虫観 改めて、「虫とは何か?」ということ、つまり、「虫の定義」について考えて見... -

No.12 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (9) ~

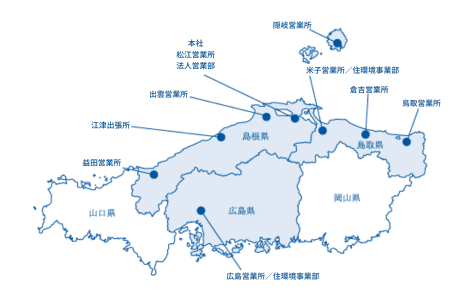

人文虫学について 人文虫学とは、虫と人間の関係にかかわる学問の総称を言います。 もっとも、筆者が創作した学問分類ですから、公には通用しません。 もともと、人間と虫との関係は、それほど密接なものではなく、ファーブルなどのように終生昆虫に没頭で...